Shadow Data im Private Markets: Das unsichtbare Risiko in Ihren Prozessen

Wenn man in einer Private-Market-Organisation nachfragt, wo die „wahren“ Zahlen liegen, landet man erstaunlich oft nicht im zentralen System, sondern in einer Excel-Datei. Diese „Shadow Data“ – Daten, die außerhalb der offiziellen IT-Systeme entstehen – sind weit mehr als ein technisches Randphänomen. Sie spiegeln ein tieferliegendes Problem wider: mangelnde Governance, fehlendes Vertrauen in zentrale Lösungen und ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Business- und IT-Prioritäten. Für Reporting, Compliance und das Vertrauen der Investoren wird dies zu einem erheblichen Risiko.

Haftungsausschluss: Dieser Beitrag dient ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Beratung.

Die vielen Gesichter von Shado⁰w Data: Mehr als nur Excel

Shadow Data entsteht nicht aus böser Absicht, sondern aus Pragmatismus. Doch das Phänomen ist weitaus vielschichtiger als nur die lokale Excel-Tabelle.

Der offensichtliche Fall: Excel-Workarounds und lokale Datenbanken

Dies ist die klassische Form von Shadow Data. Ein Analyst benötigt eine spezifische Auswertung für eine IRR-Analyse, das zentrale System bietet diese nicht, also werden die Daten exportiert und in Excel weiterverarbeitet. Über die Jahre wird aus diesem „temporären Workaround“ eine kritische, aber unkontrollierte Datenquelle, die für wichtige Entscheidungen herangezogen wird.

Die versteckte Form: Silos innerhalb offizieller IT-Systeme

Subtiler und gefährlicher ist Shadow Data, das innerhalb der offiziellen Plattformen entsteht. Insbesondere bei Multi-Asset-Managern werden die Besonderheiten der Private Markets oft nicht vollständig verstanden. Werden Prozesse wie Kapitalabrufe oder Bewertungen aus organisatorischen Gründen aufgeteilt, entstehen operative Silos. Die Daten liegen zwar formal im System, sind aber operativ „abgeschnitten“ und erfordern manuelle Brücken – eine versteckte Form von Shadow Data, die die Integrität der zentralen Plattform untergräbt.

Die Expertenfalle: Inkonsistenzen im Tech Stack selbst

Selbst spezialisierte Private-Market-Systeme sind nicht immun. Shadow Data entsteht hier, sobald mehrere Anbieter parallel genutzt werden und ihre Datenstrukturen sich überschneiden, die Verantwortung für Daten nicht klar geregelt ist oder zentrale Kalkulationslogiken (z.B. für NAV) über unterschiedliche Systeme laufen. Die Folge: Es existieren mehrere, teilweise inkonsistente „offizielle“ Daten, was die Glaubwürdigkeit der gesamten Systemarchitektur gefährdet.

Die wahren Ursachen: Ein Spiegel der Unternehmenskultur

Die Wurzeln von Shadow Data sind selten rein technischer Natur. Sie liegen meist in der Organisation, der Kultur und der Führung. Es beginnt oft mit einfacher Misskommunikation, bei der verschiedene Abteilungen abweichende Definitionen für dieselben KPIs verwenden. Dies wird verstärkt durch fehlendes Ownership, wenn nicht klar ist, wer für welche Daten verantwortlich ist, was zu mehreren „Versionen der Wahrheit“ führt. Wenn die IT-Systeme als zu langsam oder unflexibel wahrgenommen werden, entsteht eine Kultur der Workarounds. Gepaart mit Misstrauen zwischen Abteilungen führt dies dazu, dass eigene „Schattenregister“ als Absicherung geführt werden. Im schlimmsten Fall kommt eine politische Dimension hinzu, in der der Widerstand gegen zentrale Plattformen toleriert wird, um bestehende Machtstrukturen zu schützen.

Von der Schattenwelt ans Licht: Warum Standardlösungen differenziert werden müssen

Die Strategie zur Bekämpfung von Shadow Data ist kein Patentrezept. Sie hängt fundamental von der bestehenden Systemarchitektur, dem Outsourcing-Modell und der Organisationskultur ab. Generische „Best Practices“ greifen hier zu kurz.

1. Die Rolle der Systemarchitektur: Monolith vs. Modulare Landschaft

Ein Monolith – ein großes, integriertes „All-in-One“-System – fördert durch seine Inflexibilität und langen Release-Zyklen die Entstehung von Workarounds in Excel. Die gezielte Strategie ist hier der Aufbau eines separaten, flexiblen Daten-Layers. Der Monolith bleibt das „System of Record“, aber die Daten werden in ein zentrales Data Warehouse extrahiert. Dort können sie flexibel angereichert und den Fachbereichen über Self-Service-BI-Tools zur Verfügung gestellt werden. Der „Quick Win“ ist hier nicht die Änderung des Monolithen, sondern die schnelle Bereitstellung eines neuen Reports aus dem agilen Daten-Layer.

2. Das Outsourcing-Dilemma: Full-Service vs. Co-Sourcing

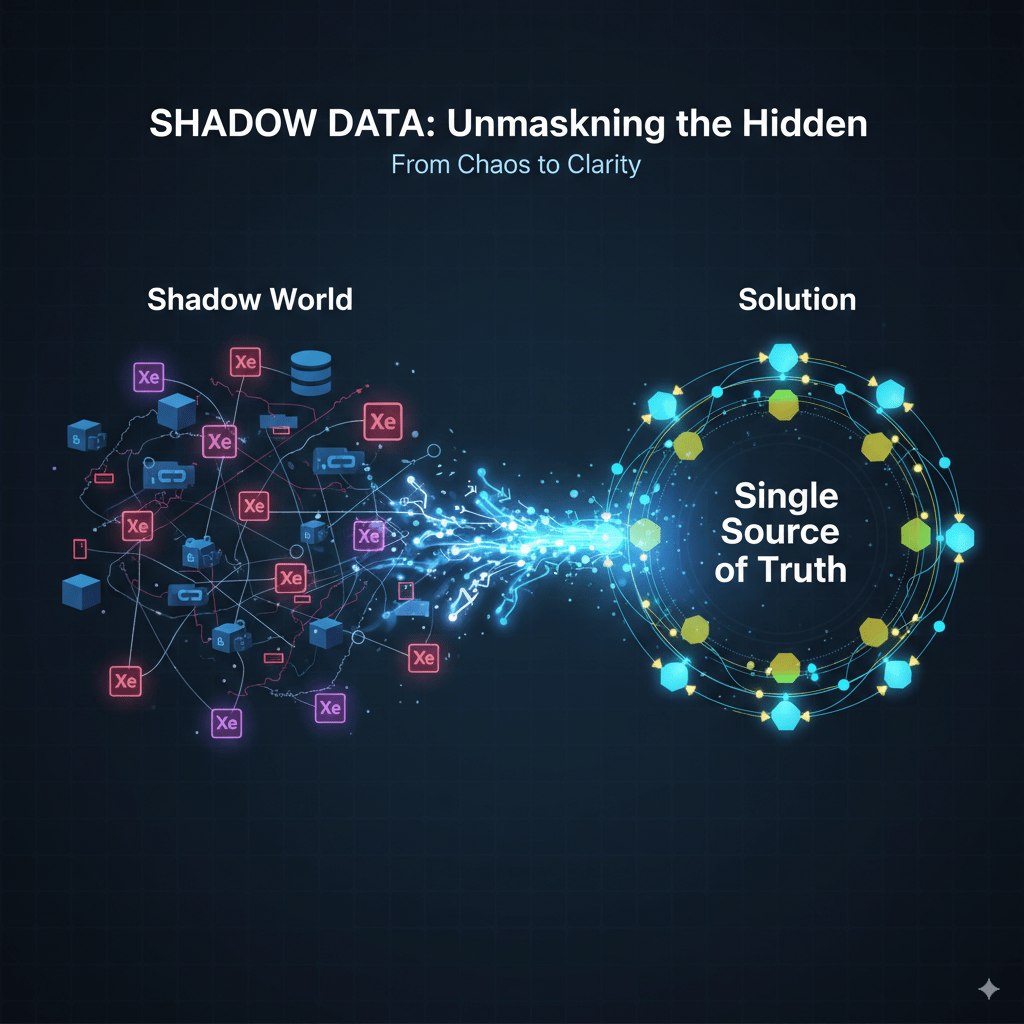

Beim Full-Service-Outsourcing übernimmt ein externer Administrator den gesamten Prozess und liefert fertige Reports. Dies führt zu einem massiven Vendor Lock-in und fördert Shadow Data, da die internen Teams die finalen PDFs wieder in Excel übertragen müssen, um eigene Analysen zu fahren. Der bessere Ansatz ist das Co-Sourcing: Der Asset Manager behält die Hoheit über eine eigene zentrale Datenplattform („Single Source of Truth“). Der Administrator wird nur mit den Daten versorgt, die er für seine spezifische Aufgabe (z.B. NAV-Berechnung) benötigt. Das Reporting und die Analysen erfolgen aus der eigenen Plattform des Managers, was Flexibilität sichert und Shadow Data vermeidet.

3. Das Operating Model: Zentrales Data Team vs. Dezentrale Analysten

Ein zentrales „Center of Excellence“ kann zum Flaschenhals werden, wenn es die Anforderungen der Fachbereiche nicht schnell genug bedienen kann – eine Hauptursache für Shadow Data. Ein agilerer Ansatz sind dezentrale, „embedded“ Analysten. Hier stellt ein zentrales Team nur die saubere, versionierte Datenplattform bereit („Data as a Product“). In den Fachbereichen sitzen aber eigene, datenaffine „Power User“, die auf dieser Plattform ihre spezifischen Analysen selbst erstellen. Dies erfordert eine starke Governance, reduziert aber den Anreiz für unkontrollierte Schatten-Systeme massiv.

Übersicht: Ursachen, Symptome und Gegenmaßnahmen

| Ursache | Typisches Symptom | Gegenmaßnahme |

|---|---|---|

| Misskommunikation | Unterschiedliche KPI-Definitionen (IRR vs. TVPI) | Einführung eines Business Glossary & Data Dictionary |

| Führungsschwäche / kein Ownership | Mehrere „Versionen“ desselben NAV kursieren | Ernennung klarer Data Owner pro Datenobjekt |

| Schwächen der IT-Lösungen | Excel-Workarounds für fehlende Reports | Agile IT-Anpassungen (oder Aufbau eines Daten-Layers) |

| Inseldenken / Misstrauen | Abteilungen führen eigene „Schattenregister“ | Top-Down-Kommunikation, Governance, zentrale KPIs etablieren |

| Politische Blockaden | Widerstand gegen zentrale Datenplattformen | Starkes Sponsoring durch die Geschäftsführung, klare Mandate |

Fazit: Shadow Data als Health Check für Ihre Organisation

Shadow Data ist ein Frühwarnsystem für die organisatorische Gesundheit. Es zeigt, wo Prozesse, Verantwortlichkeiten und die IT-Architektur an ihre Grenzen stoßen. Wer diese Schattenstrukturen erkennt und eine differenzierte, auf den eigenen Kontext zugeschnittene Strategie entwickelt, verbessert nicht nur die Datenqualität. Er legt die Basis für robuste Prozesse, transparente Governance und stärkt nachhaltig das Vertrauen der Investoren.

Quellen

- ESMA: Guidelines on reporting and data quality

- Praxisberichte zu Data Governance (u.a. Gartner, BARC)