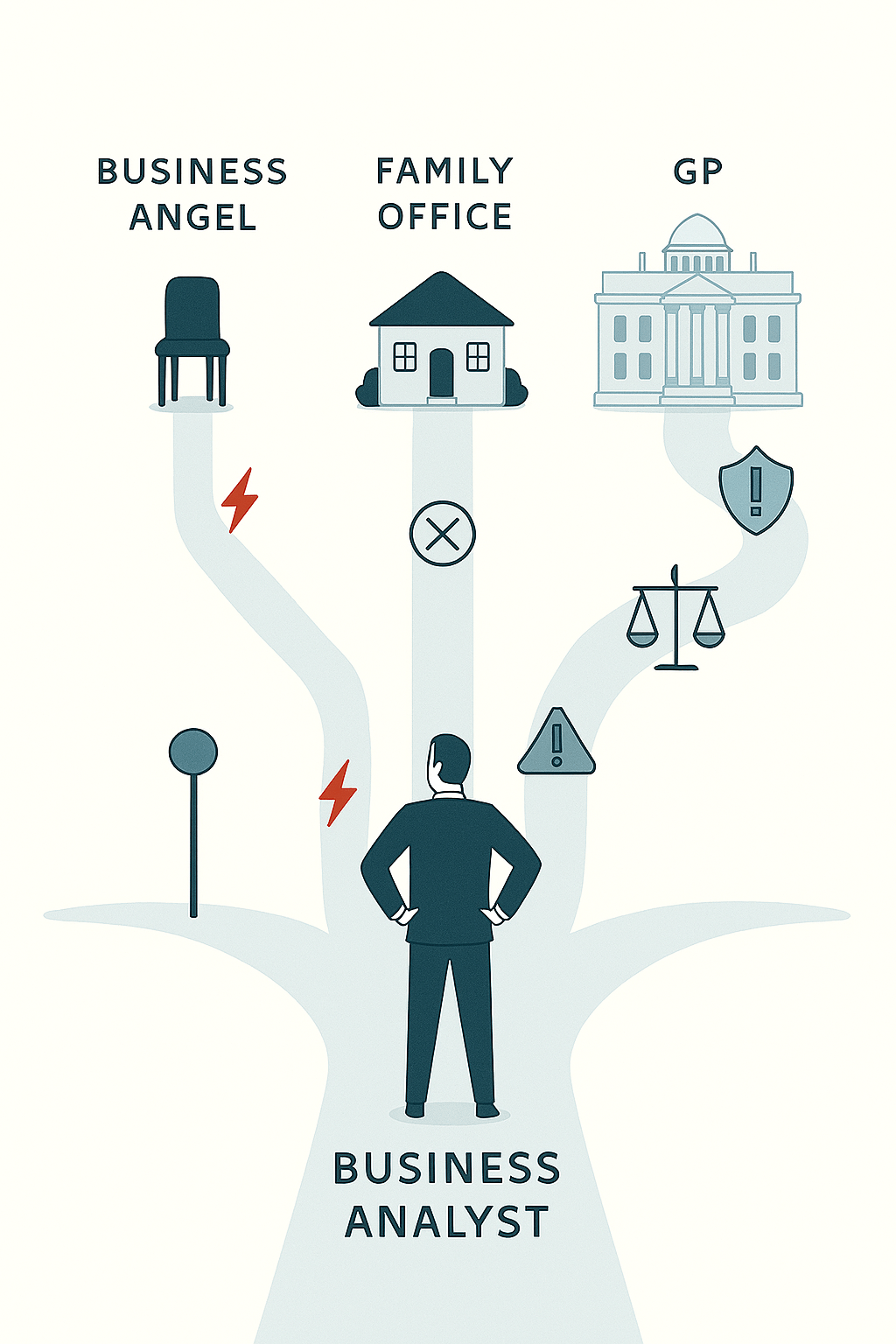

Unterschiedliche Welten: Wie Business Angels, Family Offices, GPs und LPs aus Sicht eines Business Analysts ticken

Private-Market-Projekte unterscheiden sich je nach Kliententyp erheblich – in Struktur, Komplexität, Ressourcen und Entscheidungslogik. Als freischaffender Business Analyst steht man dabei vor der Aufgabe, Anforderungen und Machbarkeit realistisch einzuordnen. Die Reise führt von pragmatisch geführten Business-Angel-Setups bis zu komplexen institutionellen Governance-Strukturen. Dieser Artikel ist eine Charakterstudie dieser unterschiedlichen Welten und zeigt, wie sich ein analytischer Zugang zur Projektsteuerung entwickeln lässt.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Beratung. Alle Inhalte basieren auf frei verfügbaren Informationen und Erfahrungswerten aus der Praxis.

Die Akteure im Detail: Eine Charakterstudie aus Projektsicht

Um ein Projekt erfolgreich zu steuern, muss man zuerst verstehen, in welcher Welt man sich bewegt. Jeder Kliententyp hat seine eigene Kultur, seine eigenen Regeln und seine eigene Definition von „Erfolg“.

Der Business Angel: Pragmatismus pur

Die Organisation ist hier oft die Person selbst. Governance ist informell, Entscheidungen werden schnell und direkt getroffen, oft am Telefon oder per E-Mail. Die Systemlandschaft besteht meist aus Excel und einigen Cloud-Tools. Projekte in diesem Umfeld sind durch kurze Zyklen und hohe Volatilität geprägt. Als Business Analyst geht es hier nicht um die Optimierung bestehender Prozesse, sondern oft um den grundlegenden Aufbau: die Etablierung eines Basis-Datenmodells, die Schaffung erster Strukturen und die Durchführung von „Quick Assessments“. Die Flexibilität ist hoch, aber die Ressourcen sind selektiv und die Umsetzungstiefe ist begrenzt.

Das Single Family Office: Das persönliche Reich

Hier trifft eine strukturierte Vermögensverwaltung auf eine stark persönlich geprägte Governance. Die Entscheidungen werden zwar von einem kleinen, professionellen Team vorbereitet, unterliegen aber letztlich oft dem Votum des Principals. Die Systemlandschaft ist heterogen und historisch gewachsen. Projekte sind oft extrem breit gefächert und erfordern die Integration komplexer Schnittstellen zwischen verschiedensten Asset-Klassen (von Private Equity über Immobilien bis hin zur Kunstsammlung). Als Business Analyst ist man hier oft mit Prozessaufnahme, Mapping und der iterativen Konsolidierung von Insellösungen beschäftigt. Die Herausforderung liegt darin, institutionelle Standards mit den persönlichen Präferenzen und der oft geringen Risikotoleranz gegenüber großen IT-Projekten in Einklang zu bringen.

Das Multi Family Office: Der Jongleur der Mandate

Ein Multi Family Office ist semi-institutionell und mandantenorientiert. Die Governance ist formalisierter, aber jedes Mandat hat seine eigenen Sonderregeln und Reporting-Anforderungen. Die Systemlandschaft basiert oft auf mandantenfähigen Plattformen, die aber ständig an die individuellen Wünsche der Kunden angepasst werden müssen. Projekte sind geprägt von der Notwendigkeit, eine Balance zwischen Standardisierung (zur Effizienzsteigerung) und Flexibilität (zur Erfüllung der Mandantenvorgaben) zu finden. Für einen Business Analysten bedeutet dies template-basierte Prozessanalysen und die rollierende Verprobung von Lösungen über verschiedene Mandate hinweg.

Der General Partner (GP): Die regulatorische Festung

Hier betreten wir die Welt der institutionellen, streng regulierten Prozesse. Die Governance ist klar definiert, die Budgets sind strukturiert und die Teams hoch spezialisiert. Die Systemlandschaft ist komplex und besteht aus tief integrierten IBOR/ABOR-Systemen. Projekte sind durch hohe Komplexität, strikte regulatorische Anforderungen (AIFMD, SFDR) und lange Anpassungszyklen geprägt. Flexibilität ist gering. Als Business Analyst liegt der Fokus hier auf Gap-Analysen, der Nachverfolgung von Datenflüssen (Data Lineage) und der detaillierten Funktionsmodellierung. Jeder Business Case muss präzise quantifiziert und durch mehrere Gremien genehmigt werden.

Der Limited Partner (LP): Der Aufsichtsrat des Systems

Großinstitutionelle LPs wie Pensionskassen oder Versicherungen stehen an der Spitze der Komplexitätspyramide. Ihre Governance ist dominant, die Ressourcen sind langfristig gebunden und die Organisation ist tief gegliedert und arbeitsteilig. Die Systemlandschaft ist eine Multi-System-Architektur, die oft ein zentrales Data Warehouse zur Aggregation von Daten aus Dutzenden von GP-Beziehungen umfasst. Projekte haben hier einen starken Fokus auf Kontrolle, Aggregation und Governance. Als Business Analyst führt man hier Reifegradanalysen durch, modelliert Kontrollflüsse und beschäftigt sich intensiv mit der Harmonisierung heterogener Daten aus unzähligen Quellen.

Die Welten im Überblick: Eine vergleichende Klassifizierung

Die folgende Tabelle fasst die wesentlichen Unterschiede in der Organisationsstruktur und den Projektrahmenbedingungen zusammen:

| Typ | Organisationsform & Governance | Projektkomplexität | Budget & Ressourcen | Flexibilität |

|---|---|---|---|---|

| Business Angel | Personenzentriert, informell | Niedrig bis mittel | Selektiv, opportunistisch | Hoch, pragmatisch |

| Single Family Office | Strukturiert, aber persönlich geprägt | Mittel bis sehr hoch | Mittel | Mittel |

| Multi Family Office | Mandantenorientiert, semi-institutionell | Mittel bis hoch | Solide, aber budgetbewusst | Mittel |

| General Partner (GP) | Institutionell, reguliert | Hoch | Hoch, klare Budgetstrukturen | Niedrig |

| Limited Partner (LP) | Großinstitutionell, governance-dominiert | Sehr hoch | Sehr hoch, langfristig gebunden | Sehr niedrig |

Aus diesen strukturellen Unterschieden ergeben sich direkte Konsequenzen für die operative und technische Realität eines Projekts:

| Typ | Systemlandschaft / Tooling | Projektcharakteristik aus BA-Sicht |

|---|---|---|

| Business Angel | Excel, wenige Tools, direkte Entscheidungswege | Kurze Zyklen, hohe Volatilität, keine Historie. |

| Family Office | Heterogene, oft historisch gewachsene Tools | Breite Themen, komplexe Schnittstellen zwischen Asset-Klassen. |

| Multi Family Office | Mandantenorientierte Plattformen | Parallelmandate mit vielen Sonderregeln. |

| General Partner (GP) | IBOR/ABOR, komplexe Systemlandschaft | Strikte Regulatorik, klare Prozessketten. |

| Limited Partner (LP) | Multi-System-Architektur, Data Warehouse | Fokus auf Aggregation, Kontrolle und Governance. |

Ein Framework zur Projektklassifizierung für Business Analysten

Um ein Projekt realistisch einzuordnen, muss ein Business Analyst zu Beginn eine systematische Analyse der Rahmenbedingungen durchführen. Die folgende Tabelle dient als Werkzeugkasten für diese initiale Diagnose:

| Dimension | Zentrale Fragestellung | Ziel der Analyse |

|---|---|---|

| Ressourcen & Kapazität | Wie viele Personen sind realistisch verfügbar? | Belastbarkeit und Realisierbarkeit des Projektplans einschätzen. |

| Systemlandschaft | Welche Systeme sind führend oder limitierend? | Integrationsfähigkeit und technische Machbarkeit bewerten. |

| Prozessreife | Wie formalisiert sind bestehende Abläufe? | Prioritäten für die Strukturierung und Standardisierung erkennen. |

| Regulatorikabhängigkeit | Welche Regularien (AIFMD, SFDR etc.) greifen direkt? | Identifikation von zwingenden, nicht verhandelbaren Anpassungen. |

| Projektgovernance | Wie und von wem werden Entscheidungen getroffen? | Klärung von Verantwortlichkeiten und Eskalationspfaden. |

Template für ein initiales Projekt-Assessment

Für eine systematische Erstbewertung eines neuen Projekts empfiehlt sich folgendes strukturiertes Vorgehen. Dieses Template kann in den ersten Gesprächen mit dem Klienten als Leitfaden dienen und hilft, schnell ein realistisches Bild der Projektsituation zu gewinnen:

| Assessment-Kriterium | Bewertung (1-5) | Indikator / Beispielfrage | Implikation für Projektansatz |

|---|---|---|---|

| Organisationale Reife | 1 = informell 5 = hochstrukturiert | Gibt es dokumentierte Prozesse? Existiert eine definierte Projektgovernance? | Niedrig: Grundlagenarbeit einplanen Hoch: Fokus auf Optimierung |

| Verfügbare Ressourcen | 1 = sehr begrenzt 5 = umfassend | Wie viele FTEs können realistisch für das Projekt abgestellt werden? | Niedrig: Phasenweises Vorgehen Hoch: Parallele Workstreams möglich |

| Technische Komplexität | 1 = einfach 5 = sehr komplex | Wie viele Systeme sind betroffen? Wie alt ist die bestehende Infrastruktur? | Niedrig: Quick Wins umsetzbar Hoch: Umfangreiche Integrationsplanung nötig |

| Regulatorischer Druck | 1 = minimal 5 = dominant | Gibt es konkrete Compliance-Deadlines? Sind Aufsichtsbehörden involviert? | Niedrig: Flexibles Timing Hoch: Feste Meilensteine nicht verhandelbar |

| Change-Bereitschaft | 1 = resistent 5 = aufgeschlossen | Wie offen sind die Stakeholder für Veränderungen? Gibt es Change-Champions? | Niedrig: Intensives Stakeholder-Management Hoch: Beschleunigtes Vorgehen möglich |

| Datenqualität | 1 = fragmentiert 5 = konsistent | Sind Stammdaten gepflegt? Gibt es ein Data Dictionary? | Niedrig: Datenbereinigung als Voraussetzung Hoch: Direkt mit Analysen starten |

Anwendung des Assessments: Die Summe der Bewertungen (maximal 30 Punkte) gibt einen ersten Anhaltspunkt für die Projektklassifikation: 6-12 Punkte deuten auf ein grundlegendes Transformationsprojekt hin, 13-21 auf ein strukturiertes Optimierungsprojekt, 22-30 auf ein fokussiertes Spezialisierungsprojekt. Diese Klassifikation bestimmt maßgeblich den Projektansatz, die Zeitplanung und die erforderlichen Ressourcen.

Projektkalkulations-Ansätze nach Kliententyp

Die Projektplanung und insbesondere die Kalkulation muss sich an den spezifischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Kliententyps orientieren. Hier sind bewährte Ansätze aus der Praxis:

Business Angel: Time-Boxing und Iterationen

Bei Business Angels empfiehlt sich ein sprint-basierter Ansatz mit kurzen Iterationen von 2-4 Wochen. Die Kalkulation erfolgt in Tagesblöcken, nicht in detaillierten Work Packages. Typisch sind 15-30 Personentage für ein initiales Assessment und die Implementierung eines Basis-Setups. Der Fokus liegt auf schnellen, messbaren Ergebnissen. Planung über mehr als 3 Monate hinaus ist selten sinnvoll, da sich Prioritäten häufig ändern.

Single und Multi Family Office: Phasenmodell mit Flexibilitätspuffern

Hier bietet sich ein klassisches Phasenmodell an: Analyse (20-30 PT), Konzeption (30-50 PT), Pilotierung (40-60 PT), Rollout (60-100 PT). Wichtig ist die Einplanung von Pufferzeiten (mindestens 20%) für unerwartete Sonderwünsche oder verzögerte Entscheidungen. Die Abstimmungsschleifen sind oft länger als technisch notwendig, da persönliche Präferenzen eine große Rolle spielen. Ein typisches Transformationsprojekt bewegt sich im Bereich von 150-250 Personentagen über 6-12 Monate.

General Partner: Detaillierte Work Breakdown Structure

Bei GPs ist eine granulare Aufwandsplanung unerlässlich. Jede Phase wird in detaillierte Arbeitspakete zerlegt, oft bis auf Stunden-Ebene. Einzuplanen sind umfangreiche Dokumentationsaufwände (15-20% des Gesamtaufwands), regulatorische Reviews und mehrfache Freigabeschleifen. Ein mittleres Systemprojekt liegt typischerweise bei 300-500 Personentagen über 12-18 Monate. Die Planungssicherheit ist hoch, die Flexibilität niedrig – einmal genehmigte Budgets und Pläne werden selten ohne formalen Change Request geändert.

Limited Partner: Programm-Management mit parallelen Workstreams

LPs erfordern oft einen Programm-Ansatz mit mehreren parallelen Projektsträngen. Die Kalkulation erfolgt auf Programmebene mit separaten Budgets für Governance, Datenmanagement, Systemintegration und Reporting. Typische Programme bewegen sich im Bereich von 800-1500 Personentagen über 18-36 Monate. Kritisch ist hier die frühzeitige Identifikation von Abhängigkeiten zwischen den Workstreams. Die Planungstiefe ist sehr hoch, Änderungen durchlaufen komplexe Genehmigungsprozesse und sind oft erst nach Quartalsabschlüssen möglich.

Red Flags: Frühe Warnsignale für Projektrisiken

Die folgenden Warnsignale sollten in der frühen Projektphase zu erhöhter Aufmerksamkeit und gegebenenfalls zur Anpassung des Projektansatzes führen:

Organisatorische Red Flags

- Unklare Entscheidungswege: Wenn nach mehreren Gesprächen nicht klar ist, wer finale Entscheidungen trifft, deutet dies auf ungelöste Machtkonflikte hin. Das Projekt wird zum politischen Spielball.

- Fehlende Verfügbarkeit der Fachexperten: Wenn die „einzigen Personen, die den Prozess wirklich kennen“ dauerhaft keine Zeit haben, ist das Projekt nicht priorisiert. Ohne ihre aktive Mitarbeit ist das Scheitern vorprogrammiert.

- Widersprüchliche Zielsetzungen: IT will standardisieren, Fachbereich will Flexibilität, Management will Kostensenkung – wenn diese Ziele nicht frühzeitig priorisiert und abgestimmt werden, endet das Projekt im Kompromiss, der niemanden zufriedenstellt.

- Change Fatigue: Wenn die Organisation bereits mehrere gescheiterte Transformationsprojekte hinter sich hat, ist die Bereitschaft, sich erneut zu engagieren, minimal. Hier braucht es zunächst Quick Wins zur Vertrauensbildung.

Technische Red Flags

- Legacy-Systeme ohne dokumentierte Schnittstellen: Wenn zentrale Altsysteme keine APIs bieten und niemand mehr genau weiß, wie sie funktionieren, wird jede Integration zum Risikoprojekt.

- Fragmentierte Datenlandschaft ohne Owner: Daten liegen in Dutzenden von Excel-Files und Datenbanken, aber niemand fühlt sich für die Datenqualität verantwortlich. Data Governance muss dann vor dem eigentlichen Projekt etabliert werden.

- Kritische Abhängigkeit von Einzelpersonen: Wenn ein System nur von einer Person bedient oder gewartet werden kann, die kurz vor dem Ruhestand steht, tickt eine Zeitbombe. Wissenstransfer muss sofort initiiert werden.

- Überdimensionierte Tool-Auswahl: Wenn für ein mittelgroßes Private-Equity-Portfolio eine Enterprise-Lösung implementiert werden soll, die für globale Banken konzipiert ist, stimmt das Größenverhältnis nicht. Die Komplexität wird die Organisation überfordern.

Regulatorische und Compliance Red Flags

- Unklare regulatorische Einordnung: Wenn selbst die Rechtsabteilung unsicher ist, ob bestimmte Regularien greifen, wird das Projekt zum Minenfeld. Hier muss externe Beratung hinzugezogen werden, bevor Lösungen konzipiert werden.

- Anstehende Regulierungsänderungen: Wenn in 6 Monaten eine neue EU-Verordnung in Kraft tritt, deren Details noch nicht final sind, sollte das Projekt entweder verschoben oder extrem modular aufgesetzt werden.

- Fehlende Audit-Trails in bestehenden Prozessen: Wenn historische Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind und es keine Change Logs gibt, ist das nicht nur ein technisches Problem – es deutet auf grundlegende Compliance-Lücken hin.

Budget- und Ressourcen-Red Flags

- Unrealistische Zeitvorgaben: „Wir brauchen das in 3 Monaten, weil dann das Audit kommt“ – wenn die Deadline fix ist, aber der Scope unklar oder überladen, ist das Scheitern absehbar. Scope muss rigoros priorisiert werden.

- Budget ohne Puffer: Wenn das Budget exakt auf Basis der optimistischsten Schätzung kalkuliert ist und kein Risikopuffer eingeplant wurde, führt jede Verzögerung zu Nachverhandlungen oder Qualitätsabstrichen.

- Projektteam aus „verfügbaren“ statt „geeigneten“ Personen: Wenn das Team nach Verfügbarkeit statt nach Kompetenz zusammengestellt wird, fehlen kritische Fähigkeiten. Entweder muss externes Know-how eingekauft oder das Team gezielt weitergebildet werden.

- Fehlende Budgets für Change Management: Wenn 90% des Budgets für IT-Systeme eingeplant sind, aber nichts für Schulungen, Kommunikation und Prozessbegleitung, wird das neue System nicht genutzt werden.

Umgang mit Red Flags: Diese Warnsignale bedeuten nicht automatisch, dass ein Projekt abgelehnt werden muss. Sie erfordern aber eine explizite Risikostrategie: Entweder werden die Ursachen vor Projektstart adressiert, oder es werden Mitigation-Maßnahmen in die Projektplanung integriert. In jedem Fall müssen die Risiken transparent gegenüber dem Auftraggeber kommuniziert werden.

Fazit: Differenzierung als Schlüssel zum Erfolg

Private-Market-Projekte verlaufen selten nach Schema F. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist die Fähigkeit, die spezifische Kultur und die Strukturen des Klienten zu verstehen und Maßnahmen in ihrem organisatorischen Kontext zu priorisieren. Die hier vorgestellten Werkzeuge – das Assessment-Template und die Red-Flag-Checkliste – sind Orientierungshilfen, um ein neues Projekt schnell realistisch einzuordnen und die Weichen für einen erfolgreichen Verlauf zu stellen.

Die in diesem Artikel vorgestellten Profile und Frameworks sind naturgemäß Typisierungen. Sie dienen der Orientierung in einer Realität, die selbstverständlich weitaus nuancierter und vielschichtiger ist. Eine solche Abstraktion ist für die Erstellung eines klaren, strukturierten Beitrags unerlässlich. Welche konkreten Erkenntnisse sich daraus für ein spezifisches Projekt ableiten lassen und wie diese Modelle in der Praxis angewendet werden, liegt letztlich im Auge und in der Verantwortung des Betrachters. Manchmal bleibt auch nur staunen und wundern.